Allmächtiger, ewiger Gott,

du erleuchtest alle, die an dich glauben.

Offenbare dich den Völkern der Erde,

damit alle Menschen

das Licht deiner Herrlichkeit schauen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Tagesgebet)

Allmächtiger, ewiger Gott,

du erleuchtest alle, die an dich glauben.

Offenbare dich den Völkern der Erde,

damit alle Menschen

das Licht deiner Herrlichkeit schauen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Tagesgebet)

Die Glocken verkünden mit fröhlichem Laut

das „Ave Maria“ so lieblich und traut.

Ave, Ave, Ave Maria,

Ave, Ave, Ave Maria!

(1.Strophe des Lourdes Liedes)

Scholastika war die Schwester des heiligen Benedikts. Einmal im Jahr trafen sie sich, um geistliche Gespräche zu führen.

Scholastika fiel es so schwer, sich von ihrem Bruder zu trennen, so dass sie Gott anflehte, dass ihr Bruder doch noch länger bleiben möge.

Auf einmal trat ein solch heftiges Gewitter ein, dass der heilige Benedikt nicht heimgehen konnte.

Dich, Sankt Alto, preisen wir.

Heil’ger Stifter, Glaubensstütze;

Kindlich flehen wir zu Dir:

Gnädig die Gemeinde schütze;

Milder Vater steh‘ uns bei,

Dass uns Gott barmherzig sei.

(Lied zum hl. Alto)

Unser Ziel ist Gott, der Quell alles Guten, und wir sollen nur auf ihn vertrauen, nicht auf andere. Unser Herr ist gütig.

(Hieronymus Ämiliani)

An jedem 7. des Monats verehren wir besonders

Gott Vater.

Es hungere meine Seele, es dürste mein Herz, es sehne sich mein ganzes Sein, bis ich eingehe in die Freude meines Herrn.

Amseln von Canterbury

„Die christliche Demut und Dienstbarkeit ist weit vortrefflicher, als der Reichtum, die Hoffart und der Übermut der Könige.“

(hl. Agatha)

Heute gedenken wir der heiligen Veronika.

Man findet sie, wenn man den Kreuzweg betrachtet:

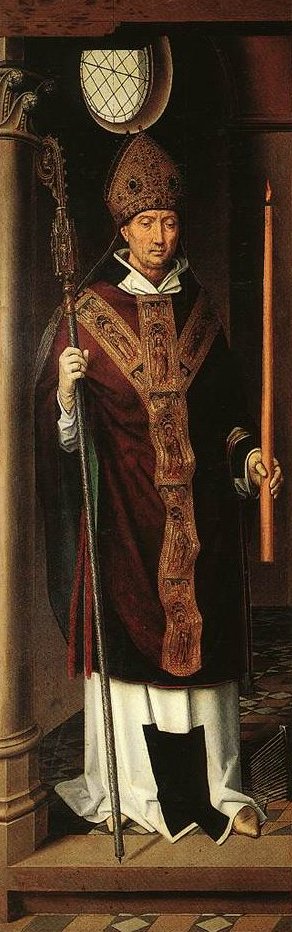

Am Fest des heiligen Blasius wird der Blasiussegen mit folgendem Gebet gespendet:

Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“